Face à l’émergence des réseaux socio-numériques, les violences faites aux femmes se sont accrues, donnant forme à de nouvelles discriminations : les cyberviolences. Entre étude sociologique et récits de femmes, nous avons voulu comprendre les conséquences de ces violences.

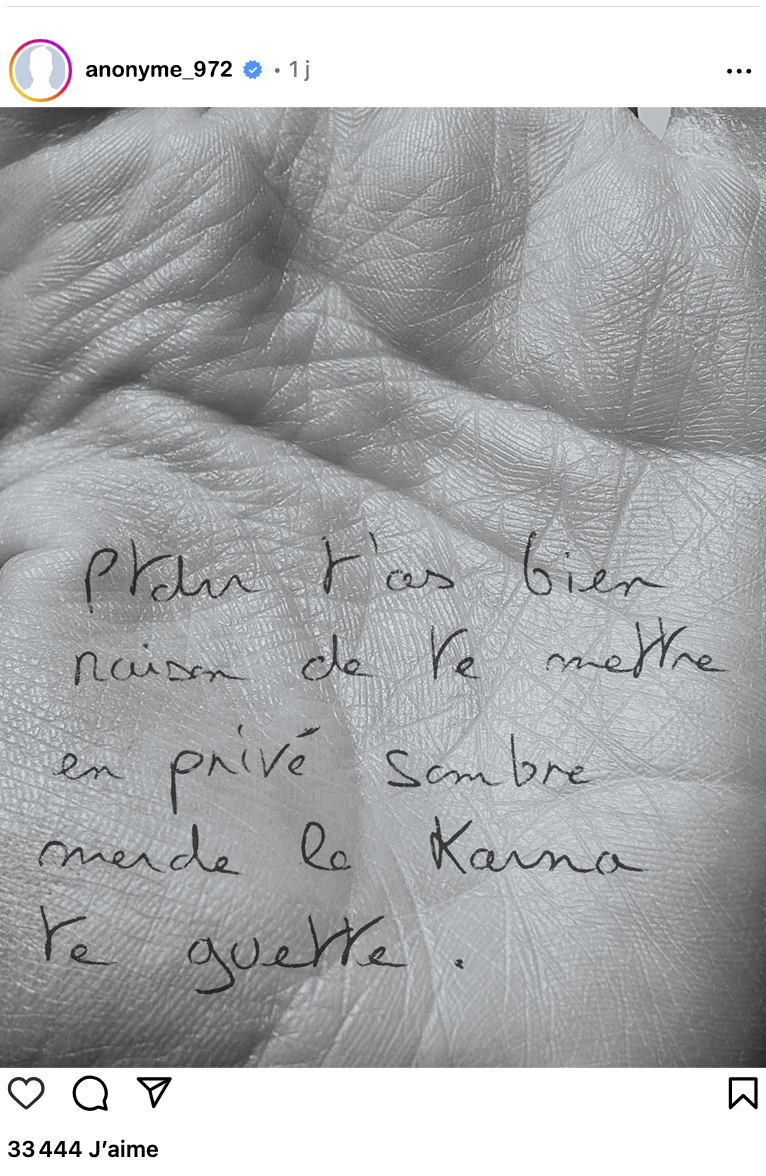

Nouvelle notification : “Sombre merde le karma te guette”, “Compte sur moi pour chercher ta sale gueule à toi et tes amies”, “Excuse toi sinon t’es dans la merde”.

Depuis l’émergence des réseaux sociaux, la lutte pour les droits de femmes a bénéficié d’une médiatisation importante grâce à l’accélération des contenus numériques. Ces combats ont notamment pu être mis en lumière grâce à une plus grande liberté d’expression permises par les réseaux sociaux tout en exposant, femmes comme portes paroles du féminisme, à un niveau de violence extrême.

En 2018, la journaliste féministe Dora Moutot a créé le compte Instagram @Tasjoui, traitant de la sexualité des femmes hétérosexuelles et de ses problématiques sous le prisme du féminisme. Compte pionnier du sexo-féminisme sur Instagram dans la francophonie, son compte a connu un véritable succès et a très rapidement été suivi par plus d’un demi-million de personnes. Un an après le lancement du compte, Dora s’est faite harcelée de la part de la communauté trans qui dénonçait l’invisibilisation de la communauté trans. Lorsque Dora a voulu libérer la parole autour du plaisir féminin, une vague violente de menaces, de diffamation, d’incitation à la haine sur les réseaux l’a rattrapée. L’exemple de Dora Moutot nous a alertés sur les nombreux cas de violence subie par les femmes qui s’engagent ou s’expriment librement sur les réseaux. L’évolution de la libération de la parole sur la sexualité féminine se heurte ainsi à une violence médiatique, que nous avons tenté de comprendre.

C’est pourquoi, à travers plusieurs récits de femmes ayant vécu des cyberviolences, nous avons voulu comprendre et montrer les conséquences sur la liberté d’expression des femmes. Pour cela, nous avons tout d’abord interrogé une féministe activiste, créatrice de l’association #StopFisha qui lutte contre les cyberviolences sexistes et sexuelles. Puis nous nous sommes entretenus avec Morgane, ingénieure d’étude à la Sorbonne qui nous a témoigné du harcèlement en ligne qu’elle a subi dans le monde de la fan base.

La médiatisation d’actions militantes : le basculement

Les deux femmes interrogées ont été victimes de cyberviolences intensives, des commentaires de haine aux menaces et aux injures sexistes. Ces femmes ont été très médiatisées suite à leur engagement contre les cyberviolences ou alors leur volonté de partager leurs passions. L’expression discours de haine sert ainsi à désigner un large spectre de discours très dévalorisants, allant de la haine et de l’incitation à la haine raciale, ethnique, religieuse, sexuelle, jusqu’à l’insulte et à la diffamation, en passant par des formes exacerbées de préjugés et de prévention (McGonagle, 2016). De nombreuses femmes font l’expérience chaque jour de la haine en ligne. Selon une enquête Ipsos, 41% des Français déclarent avoir vécu, au moins une situation de cyberviolence, que ce soit sur un réseau social, sur une messagerie instantanée ou par SMS, et 87% chez les 18-24 ans. Cela regroupe énormément de situations : insultes, menaces, rumeurs, moqueries, réception de « dick pic » (photographie de partie génitale masculine), usurpation d’identité, publication de photos dégradantes ou intimes, diffusion d’informations personnelles. L’étude nous permet de constater la pluralité des cyberviolences et ne pas les limiter au cyberharcèlement.

“Il y a eu un retour de bâton car quand j’ai commencé à être médiatisée, c’était constamment accompagné de haine sur les réseaux.”

Notre première enquêtée combat depuis longtemps les cyberviolences de genre. Fondatrice de l’association #StopFisha, elle nous a parlé du basculement opéré par la médiatisation de ses actions militantes. Elle a alors subi du harcèlement en ligne de la part d’anonymes, hommes comme femmes. Insultes, menaces, jalousie, notre enquêtée a dû faire face à une vague de violence sur les réseaux sociaux. La violence était sans limite de la part d’anonymes, jaloux de sa popularité sur les réseaux. La plupart étaient des insultes sur son genre ou son physique. Ces violences s’inscrivent toujours dans un contexte patriarcal lié à une organisation sociale. (L.Charton et C.Bayard, 2021). Le corps de la femme est sexualisé et jugé sur le Web, où la dimension violente reste le prolongement des préjugés inégalitaires envers les femmes. La femme est donc constamment renvoyer à son sexe car même dans la lutte, on l’a renvoie à ce qu’elle veut échapper, première phase de la violence.

Bien qu’anonymes, ces violences ont de réels impacts sur la vie des femmes. En 2020, la jeune Mila, alors âgé de 16 ans s’est fait harceler après avoir critiqué l’islam. Suite à la réception de menaces de mort et de viol, Mila a vécut cachée pendant deux ans. Elle a porté plainte, mais : « le problème majeur du cyberharcèlement de meute, c’est d’identifier les auteurs ». Au total, 10 hommes et trois femmes, âgés entre 18 et 30 ans, ont été interpellés. Seuls deux hommes ont été condamnés : le premier harceleur à trois ans de prison, dont la moitié ferme, le deuxième à six mois de prison avec sursis. Tous les harceleurs n’ont pu être sanctionnés. Par ailleurs, pendant la plainet la victime se confronte une seconde fois à la violence subie en participant à la recherche des agresseurs.

La dépersonnalisation des échanges sur le Web contribue aussi à créer une distance émotionnelle facilitant la perpétuation de ces cyberviolences (L.Charton et C.Bayard, 2021). La distance d’identité permise par les réseaux sociaux augmente les violences envers les femmes et les rend plus vulnérables pour réagir. La médiatisation des femmes montre le questionnement intensif autour de leurs places car on ne cesse de les remettre en cause.

“L’anonymat sur internet n’existe pas mais c’est quelque chose que peu de personnes savent.”

Au-delà des militantes, cette violence peut toucher des femmes qui ne portent pas une cause personnelle ou professionnelle mais qui s’autorisent simplement à s’exprimer. C’est le cas de Morgane qui a subi un déversement de haine lors de la tournée de son rappeur préféré. Suite à un thread Twitter qui dénonçait les fans du rappeur ayant insulté des personnes en mobilité réduite lors d’un concert, Morgane s’est faite insulter.

“Tous les gens qui contenaient leurs haines, c’était l’occasion pour eux de tout déverser.”

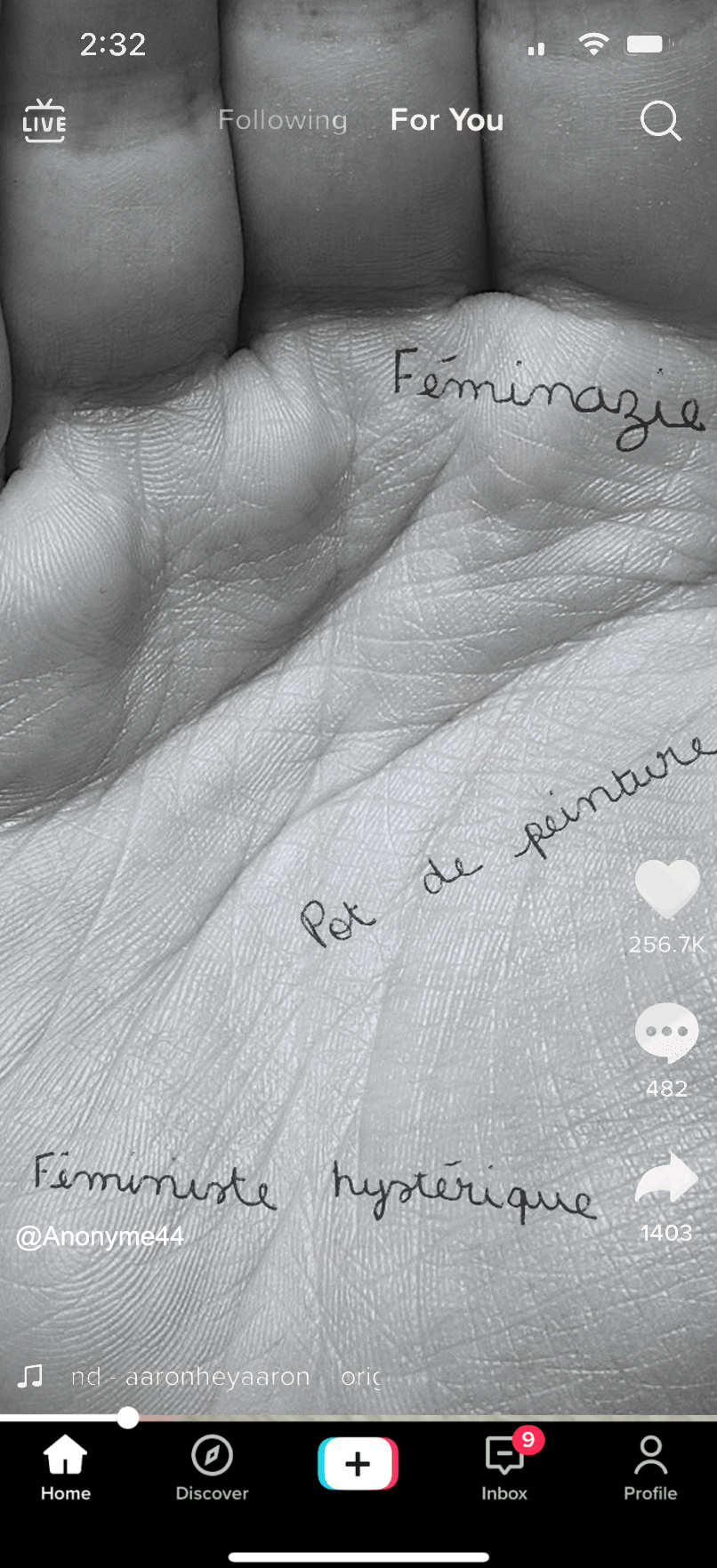

Fan d’Orelsan depuis quelques années, Morgane est une habituée des concerts car elle assiste à tous, elle est l’un des comptes fans du rappeur les plus médiatisés sur les réseaux socionumériques. Lors d’un concert, des personnes en mobilité réduite se font insulter, le lendemain, un thread sur Twitter est créé pour dénoncer les fans du rappeur comme dangereuses, hystériques, folles. certains citent le nom de Morgane et commencent à la menacer, à la harceler sur les réseaux sociaux et à la traiter de “salope”. À travers toute cette violence, Morgane constate que la plupart de ses agresseurs sont des hommes, paradoxe alors que que la grande majorité des fans sont des femmes.

“Je sais que c’est hyper mal vu en tant que femme [d’être fan] et de le montrer sur les réseaux, on est très vite catégorisées comme folles, il n’y a pas de comparaison masculine.”

L’impact des violences numériques

Dans l’obligation de mettre son compte en privé, les cyberviolences exercent une pression sur ces femmes qui cumulent plusieurs violences : l’agression, le choc, la mise sous silence et la non-réaction. À ce sujet, près de 5 femmes victimes de cyberviolences sur 6 (75%) cumulent plusieurs types de cyberviolences telles que le cyber-contrôle, le cyber harcèlement, la cyber surveillance ou encore cyber violence sexuelle, etc…(centre Hubertine Auclert, 2018).

Nous avons constaté un impact de ces cyberviolences dans l’espace physique. Notre première enquêtée nous a appris que peu de temps après une campagne de cyberviolences, un homme l’a reconnu dans l’espace public et l’a menacée frontalement. Heureusement, elle était accompagnée d’un ami qui s’est interposé mais la jeune femme a eu très peur.

Il y a bien une continuité entre l’espace numérique et l’espace physique, dans leur perpétuation de la peur et de la violence.

“C’est la raison pour laquelle les violences en ligne et les violences physiques ne sont pas déconnectées, elles se complètent.”

Quelles solutions pour ces femmes victimes de cyberviolences ? Nos deux enquêtées sont arrivées à la même solution : la passivité et l’effacement des espaces numériques. Comme un écho à la réalité des femmes victimes d’agressions, la seule solution pour elles reste de bloquer les utilisateurs, de se couper de tout réseau et d’attendre que cela passe.

“J’ai dû supprimer toutes les photos de moi sur mon compte public pour ne pas être victime de cyberviolences davantage.”

Leurs comportements changent aussi, elles s’adaptent à la violence. La première réaction de protection est de ne pas alimenter ce système de violence. Par conséquent, elles s’effacent. Aucune de nos deux enquêtées n’a réagi par peur de représailles supplémentaires. Le paradoxe est tel que plus les femmes ont envie de partager leur engagement pour la cause des femmes ou leur passion, plus elles limitent leurs prises de parole.

“Je me suis rendue compte plus tard que si j’angoissais beaucoup à l’idée d’aller en concert c’était à cause de ça, j’avais trop peur que ça recommence un jour.”

aCette peur d’être reconnue en public laisse les victimes dans un état d’appréhension et d’angoisse constante, comme nous a confié Morgane.

Le risque de l’absence de modération des discours de haine en ligne est que l’invisibilisation des cyberviolences peut très facilement entraîner l’invisibilisation des conséquences psychiques sur les femmes.

Ces paroles nous interrogent sur la place des plateformes numériques dans la défense ou la fragilisation des droits humains.

Les réseaux socionumériques : des ressources pour la mobilisation et le soutien des victimes ?

Parmi ces communautés de féministes et de fans, on observe aussi une capacité de mobilisation. C’est le cas pour notre première enquêtée, l’association #StopFisha revendique près de 30 000 abonnés sur Instagram. Cette association permet à toutes les femmes victimes, de détecter et de signaler les cyberviolences qui ne sont “absolument pas régulées” par les plateformes, selon l’activiste. Par leurs événements et campagnes de prévention, #StopFisha donne la parole aux femmes qui n’ont aucune arme pour gérer seules une situation de cyberviolences. Ces communautés apparaissent comme des boucliers et sont l’occasion de créer de véritables dispositifs pour lutter.

“Le mieux dans ces moments-là c’est de se faire accompagner d’une personne proche de soi à qui tu peux donner tes identifiants pour que la personne fasse la veille avec toi, un peu comme un gardien.”

Le soutien et les conseils face aux nombreux cas de cyberviolences peuvent permettre aux victimes de se protéger et de sentir en sécurité sur les espaces numériques. C’est ce que nous a également confié Morgane, rassurée par l’équipe artistique du rappeur, lui affirmant qu’au bout de trois jours, ce serait passé, “Je me suis dit que je n’étais pas toute seule.”

Pour Bérengère Stassin, “il ne s’agit pas de condamner les pratiques des adolescents ou le manque de recul que certains peuvent avoir, mais de renforcer leurs compétences numériques et de leur apprendre à publier et à partager de l’information de manière réfléchie et responsable”. L’auteure souligne ainsi l’importance de l’éducation aux médias, de la liberté d’expression liée au consentement numérique.

Des plateformes numériques défaillantes

Malgré cet optimisme, nos deux enquêtées révélaient une défaillance des plateformes numériques et des pouvoirs publics à agir concrètement dans les lutte des cyberviolences. Que ce soit dans l’utilisation très lente et fastidieuse des plateformes de signalement en ligne comme dans l’invisibilisation des victimes, ces femmes mettent en cause la faible efficacité des plateformes numériques pour faire respecter les droits des femmes, c’est ce que pointaient également Laurence Corroy et Sophie Jehel (2020).

On constate que c’est à la femme de prendre la responsabilité de signaler cette violence alors qu’elle devrait être prise en main par la modération des plateformes et la régulation des pouvoirs publics.

La modération des réseaux sociaux ne permet pas aux victimes de désamorcer les violences numériques qui se prolongent dans l’intimité de la femme.

Faciliter les signalements sur les réseaux, réguler les discours de haine et appliquer une vraie politique de modération devrait être une des priorités dans l’amélioration des réseaux socio- numériques.

“Ça me confronte à une autre violence, la responsabilité de signaler les autres commentaires, à me confronter à la haine pour l’intégrer pour agir dessus.”

“Les cyberviolences ne sont absolument pas régulées mais la modération est un droit humain.”

Ce qui rend difficile l’amélioration de la modération c’est qu’elle se confronte à l’accélération de la diffusion des contenus. Or c’est cet “excès de vitesse mentale” qui génère un véritable « réchauffement médiatique » (D.Boullier, 2019). Malgré le fait que le contenu soit en partie pris en charge par la modération sur les réseaux, la vitesse de propagation des commentaires haineux sur les réseaux sociaux la rend inefficace.

“On ne se rend pas compte que la liberté d’expression est un sujet à protéger mais ça ne va pas en contradiction avec la régulation des cyberviolences et de l’espace numérique, les deux doivent se conjuguer et il y a un juste milieu à trouver.”

Les différents échanges menés au cours de ces enquêtes nous ont amenées à conclure qu’une utilisation saine et libre des plateformes numériques était pour les droits des femmes, encore à garantir. Dès qu’une femme souhaite exprimer son combat de féministe ou sa passion pour le rap, elle ne devrait pas devoir subir une expérience aussi violente que risquée. Les plateformes numériques doivent urgemment s’améliorer en matière de protection des données, de modération et d’éducation au médias pour la pérennité des droits des femmes.

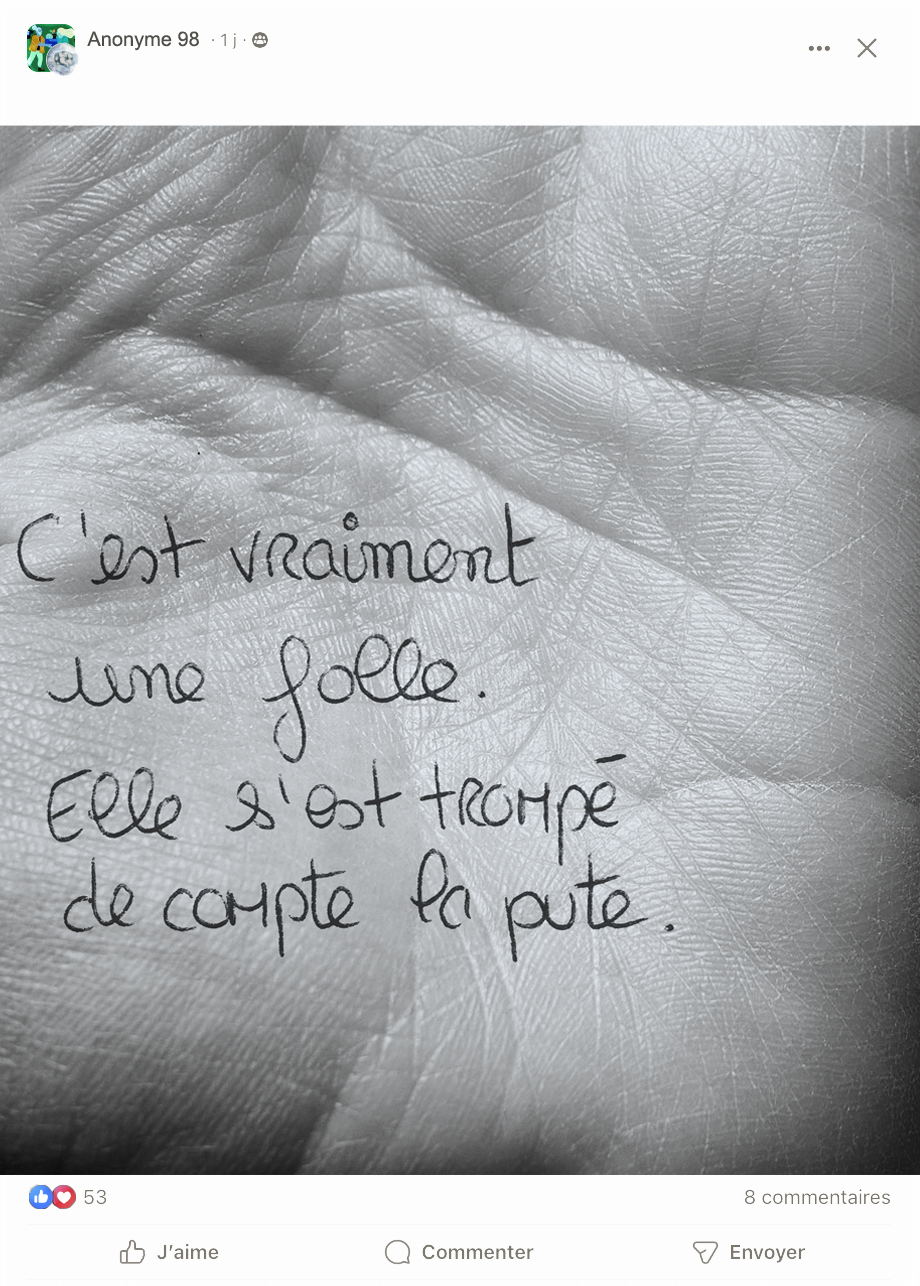

La démarche photographique

Le lien entre les réseaux sociaux et nous se transmet le plus souvent à travers nos smartphones. La main en étant le support, elle symbolise alors le lien avec ces cyberviolences. Mettre en images les conséquences des cyberviolences sur les personnes en inscrivant ces violences sur la peau de la personne, entre ses ridules, permet de les traduire en matérialisant la violence des propos.

Les textes reproduits sur les photos sont issus de situations vécues par les femmes que nous avons interrogées.

Bibliographie

- BOULLIER Dominique, “Lutter contre le réchauffement médiatique” 2019

- CHARTON Laurence et BAYARD Chantal. 2021. «Les violences contre les femmes et les technologies numériques : entre oppression et agentivité ». Recherches Féministes, vol. 34, no 1, p. 313-330.

- CORROY Laurence, JEHEL Sophie, “Le numérique a t’il enflammé les violences contre les défenseurs des droits humains ? RFSIC 2020

- Le centre Hubertine Auclert, Rapport “Cyberviolences conjugales” Prévention des violences, 2018

- MCGONAGLE Tarlach, “Liberté d’expression et diffamation” Étude de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, 2016

- STASSIN Bérengère ’’(Cyber)harcèlement: Sortir de la violence, à l’école et sur les écrans’’, Questions de communication, 2019